Werner Reihlen-Vorlesungen

Die Werner-Reihlen-Vorlesungen sind ein jährlich stattfindendes interdisziplinäres Symposium zu wechselnden Themen an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie werden finanziert durch die Werner-Reihlen-Stiftung, die 1991 durch Eberhard, Dieter und Helmut Reihlen zum Gedenken an ihren 1945 im Alter von 18 Jahren gefallenen Bruder Werner Reihlen errichtet wurde mit dem Ziel der Förderung des Gesprächs der evangelischen Theologie mit anderen Wissenschaften unter Betonung des ethischen Gesichtspunktes.

Nach amerikanischem Vorbild sorgen die lectures für ein sonst nicht mögliches, zusätzliches wissenschaftliches Angebot. Die Werner-Reihlen-Vorlesungen werden in Form einer jährlichen offenen Symposiumsveranstaltung zu wechselnden, meist aktuellen, kontroversen und fächerübergreifenden Themen durch die Theologische Fakultät der Humboldt-Universität realisiert.

Die Werner-Reihlen-Vorlesungen finden in der Regel im November am Buß- und Bettag sowie dessen Vorabend statt. In diesem Zeitraum ruht der Vorlesungsbetrieb an der Theologischen Fakultät im Sinne eines dies academicus. Vorträge und Diskussionsergebnisse werden stets als Beiheft der Berliner Theologischen Zeitschrift veröffentlicht, die im Verlag De Gruyter verlegt wird.

Weitere Informationen zu Geschichte und Entstehungskontext des Symposiums finden Sie im Beitrag zur Festschrift für Christof Gestrich zu dessen 60. Geburtstag von Helmut Reihlen und Joachim Zehner: Werner-Reihlen-Vorlesungen. Ideen zu Beginn - Erfahrungen - Erwartungen, in: Zutrauen zur Theologie. Akademische Theologie und die Erneuerung der Kirche, hg. v. Anne-Kathrin Finke und Joachim Zehner, Berlin 2000, 102-120.

XXXIII. Werner-Reihlen-Vorlesungen (2025): Leibliche Vulnerabilität

Die XXXIII. Werner-Reihlen-Vorlesungen schaffen Raum für den intertheologischen Austausch und laden dazu ein, Verletzlichkeit nicht zu überwinden, sondern als Ausgangspunkt theologischer Reflexion zu verstehen und aus der Perspektive der verschiedenen theologischen Disziplinen zu diskutieren.

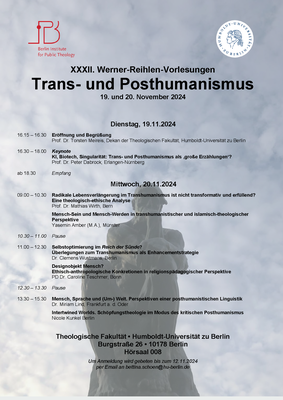

XXXII. Werner-Reihlen-Vorlesungen (2024): Trans- und Posthumanismus

Die Frage nach dem Menschen hat Hochkonjunktur, und mit ihr die Infragestellung des Menschen. Dies gilt angesichts des Fortschritts digitaler Technologien ebenso wie im Rahmen der Kritik einer Sonderstellung des Menschen etwa als Krone der Schöpfung. Theorie, Denklogiken und Zielperspektiven dessen, was unter den Schlagworten Transhumanismus und Posthumanismus versammelt wird, fordern eine Transformation des Menschen oder gar seine Überwindung – oder aber eine kritische Neubestimmung im Verhältnis zu seiner Mitwelt. Dabei steht bei allen Unterschieden die Neuverhandlung dessen im Mittelpunkt, was es heißt, ein Mensch zu sein.

Die Frage nach dem Menschen hat Hochkonjunktur, und mit ihr die Infragestellung des Menschen. Dies gilt angesichts des Fortschritts digitaler Technologien ebenso wie im Rahmen der Kritik einer Sonderstellung des Menschen etwa als Krone der Schöpfung. Theorie, Denklogiken und Zielperspektiven dessen, was unter den Schlagworten Transhumanismus und Posthumanismus versammelt wird, fordern eine Transformation des Menschen oder gar seine Überwindung – oder aber eine kritische Neubestimmung im Verhältnis zu seiner Mitwelt. Dabei steht bei allen Unterschieden die Neuverhandlung dessen im Mittelpunkt, was es heißt, ein Mensch zu sein.

Widerspruch aus religiösen Kontexten wird hier geradezu erwartet. Angesichts der Diversität der Ansätze lohnt anstelle einer theologischen Fundamentalkritik die genaue Auseinandersetzung mit Theorien und Entwürfen im interdisziplinären Gespräch.

Sieben Vorträge im Rahmen der XXXII. Werner-Reihlen-Vorlesungen laden aus Perspektiven der evangelischen und islamischen Theologie sowie der Linguistik zu eben dieser Auseinandersetzung ein.

XXXI. Werner-Reihlen-Vorlesungen (2023): Intertheologie

Ange sichts der demographischen, aber auch religionspolitischen Entwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland und der möglichen Konflikte ist eine Zusammenarbeit der Religionen und ihrer Reflexionsdisziplinen zunehmend plausibel und wünschenswert. Das gilt in gesteigertem Maße angesichts der Terrorakte der Hamas mit ihren israelischen und palästinensischen Opfern und der schrecklichen Lage der Menschen in Israel, in Gaza und im Nahen Osten – gerade in dieser Situation ist es geboten, die Notwendigkeit des menschenwürdeorientierten Miteinanders einzuschärfen, die Bedeutung wechselseitiger Empathie zu fördern und Versuchen extremistischer Polarisierung auch in Deutschland die Praxis vernunftgeleiteter und menschenfreundlicher Dialoge entgegenzusetzen. Auch im Blick auf die zunehmende Zusammenarbeit der verschiedenen Theologien an der Humboldt-Universität zu Berlin und an der Universität Potsdam wollen wir in Kooperation mit dem Berliner Institut für Islamische Theologie (BIT, Prof. Dr. Mira Sievers) und unter Mitwirkung von Kolleg:innen der Potsdam School of Jewish Theology, des BIT und des Zentralinstituts für Katholische Theologie (IKT) die diesjährigen Werner-Reihlen-Vorlesungen unter den Titel der 'Intertheologie' stellen.

sichts der demographischen, aber auch religionspolitischen Entwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland und der möglichen Konflikte ist eine Zusammenarbeit der Religionen und ihrer Reflexionsdisziplinen zunehmend plausibel und wünschenswert. Das gilt in gesteigertem Maße angesichts der Terrorakte der Hamas mit ihren israelischen und palästinensischen Opfern und der schrecklichen Lage der Menschen in Israel, in Gaza und im Nahen Osten – gerade in dieser Situation ist es geboten, die Notwendigkeit des menschenwürdeorientierten Miteinanders einzuschärfen, die Bedeutung wechselseitiger Empathie zu fördern und Versuchen extremistischer Polarisierung auch in Deutschland die Praxis vernunftgeleiteter und menschenfreundlicher Dialoge entgegenzusetzen. Auch im Blick auf die zunehmende Zusammenarbeit der verschiedenen Theologien an der Humboldt-Universität zu Berlin und an der Universität Potsdam wollen wir in Kooperation mit dem Berliner Institut für Islamische Theologie (BIT, Prof. Dr. Mira Sievers) und unter Mitwirkung von Kolleg:innen der Potsdam School of Jewish Theology, des BIT und des Zentralinstituts für Katholische Theologie (IKT) die diesjährigen Werner-Reihlen-Vorlesungen unter den Titel der 'Intertheologie' stellen.

Hinter dem Begriff der 'Intertheologie' verbirgt sich erstens die Überlegung, dass eine zukunftsorientierte Kooperation der Theologien plausibel ist, zweitens die These, dass zentrale theologische Gehalte und Konzepte auch in der Geschichte von Judentum, Christentümern und Islam intertheologisch gewonnen wurden – also in kreativen, komplexen und durchaus auch konflikthaften Interaktionsprozessen der Aneignung und Abgrenzung entstanden sind – drittens verbindet sich damit auch die Perspektive auf ein geplantes Graduiertenkolleg, in dem evangelische, katholische, jüdische und islamische Theologie zusammenarbeiten werden.

XXX. Werner-Reihlen-Vorlesungen (2022): Theologie und Dekolonialität

In der jüngeren Vergangenheit mehren sich die Anstrengungen, im Rahmen der Beschäftigung mit post- und dekolonialen Theorien Gelerntes für das theologische Nachdenken fruchtbar zu machen. Theolog:innen aus dem globalen Süden liefern wichtige Impulse zur theologischen Reflexion und Dekonstruktion postkolonialer Identitäten. Diese zu rezipieren und nach Konsequenzen für das theologische Nachdenken in Kontexten des globalen Nordens zu befragen, ist Leitgedanke der diesjährigen Werner-Reihlen-Vorlesungen. Dies gilt insbesondere als Selbstkritik – denn wenn Kirchen und Theologie Machtasymmetrien oder auch Rassismus andernorts kritisch dekonstruieren, stellt sich die Anfrage an eigene Praxen umso dringender. Fünf interdisziplinär besetzte Panels werden diesen und weiteren Fragen im Rahmen der XXX. Werner Reihlen-Vorlesungen nachgehen und laden zur Diskussion ein.

In der jüngeren Vergangenheit mehren sich die Anstrengungen, im Rahmen der Beschäftigung mit post- und dekolonialen Theorien Gelerntes für das theologische Nachdenken fruchtbar zu machen. Theolog:innen aus dem globalen Süden liefern wichtige Impulse zur theologischen Reflexion und Dekonstruktion postkolonialer Identitäten. Diese zu rezipieren und nach Konsequenzen für das theologische Nachdenken in Kontexten des globalen Nordens zu befragen, ist Leitgedanke der diesjährigen Werner-Reihlen-Vorlesungen. Dies gilt insbesondere als Selbstkritik – denn wenn Kirchen und Theologie Machtasymmetrien oder auch Rassismus andernorts kritisch dekonstruieren, stellt sich die Anfrage an eigene Praxen umso dringender. Fünf interdisziplinär besetzte Panels werden diesen und weiteren Fragen im Rahmen der XXX. Werner Reihlen-Vorlesungen nachgehen und laden zur Diskussion ein.

Das Veranstaltungsprogramm finden Sie hier.

XXIX. Werner-Reihlen-Vorlesungen (2021): Bedingungsloses Grundeinkommen. Utopie, Ideologie, ethisch begründbares Ziel?

Nicht erst im Zuge der CoVid19-Pandemie und ihrer Auswirkungen auf die Lebens- und Arbeitsentwicklung vieler Menschen wird in der Öffentlichkeit die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens diskutiert. Begründungen sind vielfältig und reichen von Ideen zur Armutsprävention über Entwürfe eines guten Lebens und feministische Gesellschaftskriterien bis zu wirtschaftsliberalen Verweisen auf die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt. Ebenso pointiert ist die Kritik, die vor der Unmöglichkeit der Finanzierbarkeit oder - gerade auch aus Sicht theologischer Sozialethik - vor dem Ende des Wohlfahrtstaates warnt. Ist das bedingungslose Grundeinkommen also problematische Utopie, sozialpolitisch begründbares Instrument oder sogar moralisch begrüßenswerte Forderung? Drei interdisziplinär besetzte Panels werden diesen und weiteren Fragen im Rahmen der XXIX. Werner-Reihlen-Vorlesung nachgehen und laden zur Diskussion ein.

Nicht erst im Zuge der CoVid19-Pandemie und ihrer Auswirkungen auf die Lebens- und Arbeitsentwicklung vieler Menschen wird in der Öffentlichkeit die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens diskutiert. Begründungen sind vielfältig und reichen von Ideen zur Armutsprävention über Entwürfe eines guten Lebens und feministische Gesellschaftskriterien bis zu wirtschaftsliberalen Verweisen auf die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt. Ebenso pointiert ist die Kritik, die vor der Unmöglichkeit der Finanzierbarkeit oder - gerade auch aus Sicht theologischer Sozialethik - vor dem Ende des Wohlfahrtstaates warnt. Ist das bedingungslose Grundeinkommen also problematische Utopie, sozialpolitisch begründbares Instrument oder sogar moralisch begrüßenswerte Forderung? Drei interdisziplinär besetzte Panels werden diesen und weiteren Fragen im Rahmen der XXIX. Werner-Reihlen-Vorlesung nachgehen und laden zur Diskussion ein.

Mehr Informationen und das Programm finden Sie hier.

XXVIII. Werner Reihlen-Vorlesungen (2020): Leere Kirchen - voller Einsatz? Kirche und sozialer Zusammenhang in urbanen und ländlichen Kontexten

Die großen Kirchen sind bedeutende zivilgesellschaftliche Akteure: Selbst wenn Mitgliederzahlen sinken und die gesellschaftliche Pluralität sich erhöht, bleibt der kirchliche Beitrag zum sozialen Band in Stadt und Land zentral. Damit ist die Frage gestellt, wie Kirche im Wandel zu den jeweils unterschiedlichen Ausprägungen des sozialen Bandes in urbanen und ruralen Kontexten beiträgt und wie sie auch weiterhin dazu beitragen kann. Worin bestehen Unterschiede zwischen der Situation in Stadt und Land? Und was können Theologie und Kirche im deutschsprachigen Raum von internationalen Perspektiven, aus Europa wie aus dem globalen Süden, lernen? Vier Panels werden diesen und weiteren Fragen im Rahmen der XVIII. Werner-Reihlen-Vorlesungen nachgehen und laden zur Diskussion ein. Das Programm der Veranstaltung finden Sie hier.

Die großen Kirchen sind bedeutende zivilgesellschaftliche Akteure: Selbst wenn Mitgliederzahlen sinken und die gesellschaftliche Pluralität sich erhöht, bleibt der kirchliche Beitrag zum sozialen Band in Stadt und Land zentral. Damit ist die Frage gestellt, wie Kirche im Wandel zu den jeweils unterschiedlichen Ausprägungen des sozialen Bandes in urbanen und ruralen Kontexten beiträgt und wie sie auch weiterhin dazu beitragen kann. Worin bestehen Unterschiede zwischen der Situation in Stadt und Land? Und was können Theologie und Kirche im deutschsprachigen Raum von internationalen Perspektiven, aus Europa wie aus dem globalen Süden, lernen? Vier Panels werden diesen und weiteren Fragen im Rahmen der XVIII. Werner-Reihlen-Vorlesungen nachgehen und laden zur Diskussion ein. Das Programm der Veranstaltung finden Sie hier.

XXVII. Werner Reihlen-Vorlesungen (2019): Zur kulturellen Dimension der Nachhaltigkeitsdebatte

Angesichts dieser Lage stellen sich die Werner-Reihlen-Vorlesungen der Doppelfrage, welche neuen Perspektiven sich durch den Einbezug der kulturellen Dimension in den Nachhaltigkeitsdiskurs für sozialethische Expertisen eröffen und welche orientierenden Beiträge gegenwärtige christlich-theologische Theoriebildung in die interdisziplinäre Debatte einzubringen hat.

Zwei Hauptvorträge von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus Töpfer und Prof. Dr. Harald Welzer sowie drei interdisziplinär besetzte Panels laden zu Analyse und Diskussion ein. Das Programm der XXVII. Werner-Reihlen-Vorlesungen finden sie hier

Themen der Werner Reihlen-Vorlesungen seit 1992

- 1992: Wirtschaftsethik − Eine interdisziplinäre interkonfessionelle Orientierungshilfe

- 1993: Kirche, Staat, Gesellschaft

- 1994: Gehirntod und Organtransplantation als Anfrage an unser Menschenbild

- 1995: Ethik ohne Religion?

- 1996: Geschlechterverhältnis und Sexualität

- 1997: Welternährung und Gentechnologie − Praxis und ethische Bewertung

- 1998: Gott der Philosophen − Gott der Theologen, zum Gesprächsstand nach der analytischen Wende

- 1999: Moral und Weltreligionen

- 2000: Die biologische Machbarkeit des Menschen

- 2001: Die Aktualität der Antike − Das ethische Gedächtnis des Abendlandes

- 2002: Die herausgeforderte Demokratie − Recht, Religion, Politik

- 2003: Gott, Geld und Gabe − Zur Geldförmigkeit des Denkens in Religion und Gesellschaft

- 2004: Freier oder unfreier Wille? − Handlungsfähigkeit und Schuldfähigkeit im Dialog der Wissenschaften

- 2005: Gott in der Kultur − Moderne Transzendenzerfahrungen und die Theologie

- 2006: An Leib und Seele gesund − Dimensionen der Heilung

- 2007: Die Vernunft der Religion

- 2008: Toleranz als religiöse Forderung

- 2009: Die „unsichtbare Hand“ (Adam Smith) und die Gier

- 2010: Was sind legitime außenpolitische Interessen?

- 2011: Unverfügbare Voraussetzungen des säkularen Staates

- 2012: Umgang mit Schuld in der Öffentlichkeit

- 2013: 'Deutung des Wortes − Deutung der Welt' im Gespräch zwischen Christentum und Islam

- 2014: Faszination und Schrecken des Krieges

- 2015: Leitbild im Wandel - Leitbild in der Auflösung? Ehe und Familie in der modernen Gesellschaft

- 2016: Verständigung und Versöhnung

- 2017: "Freiheit, die ich meine" − 1517 − 1817 − 1917

- 2018: Sozialethik im Disput. Schleiermacher und Barth

- 2019: Zur kulturellen Dimension der Nachhaltigkeitsdebatte

- 2020: Leere Kirchen − voller Einsatz? Kirche und sozialer Zusammenhang in urbanen und ländlichen Kontexten

- 2021: Bedingungsloses Grundeinkommen. Utopie, Ideologie, ethisch begründbares Ziel?

- 2022: Theologie und Dekolonialität

- 2023: Intertheologie

- 2024: Trans- und Posthumanismus

- 2025: Leibliche Vulnerabilität

Seit 2019 verantwortet der Lehrstuhl für Systematische Theologie (Ethik und Hermeneutik) Organisation und Durchführung der Vorlesungen. Nähere Informationen zu Programmen und Teilnehmenden der vergangenen Jahre finden Sie hier.